湖南亿测物联有限公司在崩塌、危岩体自动化监测系统方面的解决方案

一、项目监测背景

崩塌、危岩体是山区常见的地质灾害,具有突发性强、危害范围广、破坏力大的特点,严重威胁交通干线、居民区、工矿企业及水利工程的安全。我国山区面积广阔,地质构造复杂,受地震、降雨、风化、人类工程活动等因素影响,崩塌、危岩体灾害频发。

传统的监测方式主要依靠人工巡查和定期观测,不仅效率低下,而且难以在恶劣天气和复杂地形条件下开展工作,往往无法及时发现隐患,导致灾害发生时造成巨大的人员伤亡和财产损失。随着物联网、传感技术和大数据分析的发展,构建一套自动化、高精度、全天候的崩塌、危岩体监测系统成为防灾减灾的迫切需求。湖南亿测物联凭借在地质灾害监测领域的技术积累,推出崩塌、危岩体自动化监测系统解决方案,为有效防范此类灾害提供有力保障。

二、方案概述

湖南亿测物联的崩塌、危岩体自动化监测系统解决方案,融合高精度传感技术、无线通信网络、地质灾害预警模型和云端监测平台,构建 “全方位感知 - 高效传输 - 智能分析 - 及时预警” 的一体化监测体系。

针对崩塌、危岩体的形成机理和运动特征,在危岩体及其周边关键部位(如坡顶、坡脚、裂缝处、潜在滑动面等)布设多种传感器,实时采集危岩体位移、裂缝变化、降雨量、土壤含水率、振动等关键参数。数据经智能采集终端处理后,通过 “4G/5G+LoRa + 北斗” 混合通信网络传输至云端监测平台。平台利用专业的地质灾害预警模型对数据进行深度分析,判断危岩体的稳定性和崩塌发生的可能性,当监测数据达到预警阈值时,自动启动分级预警机制,及时将预警信息传递给相关部门和受威胁群众,为防灾减灾工作提供科学依据和决策支持。

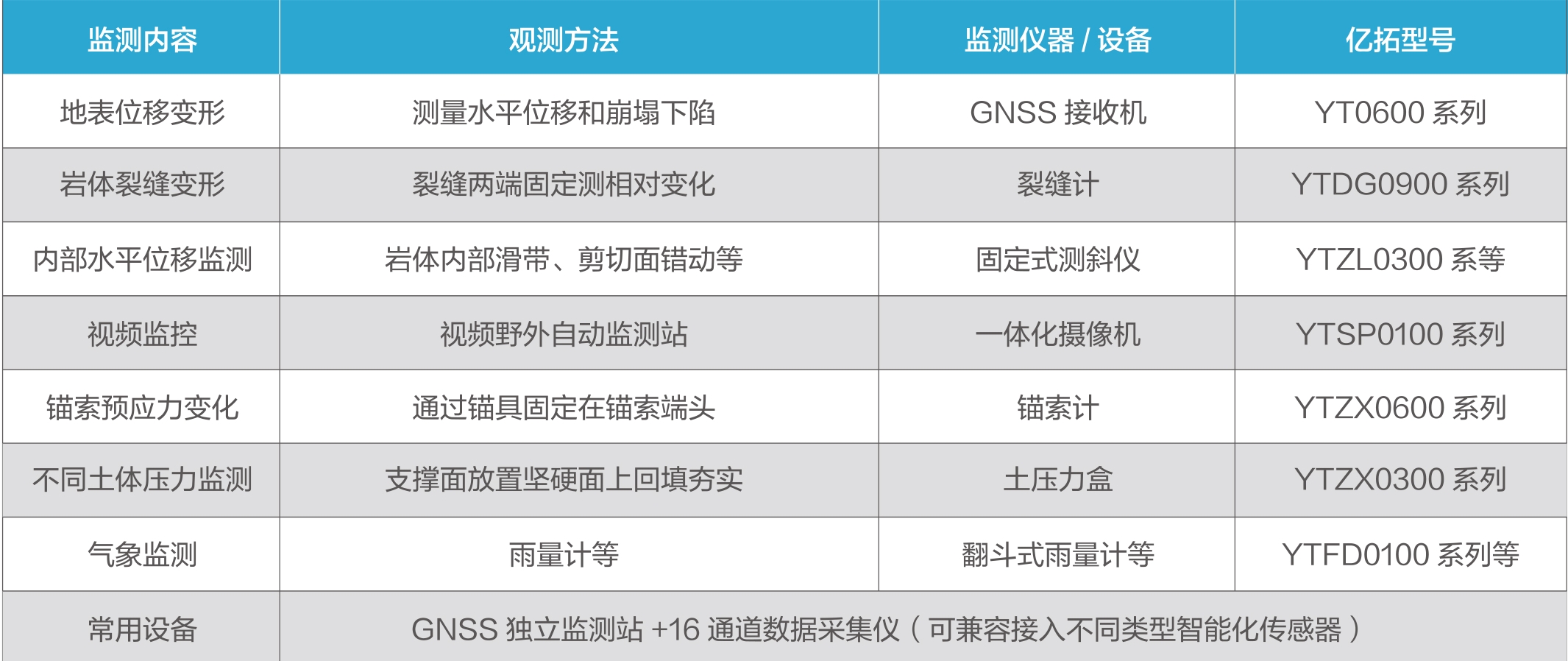

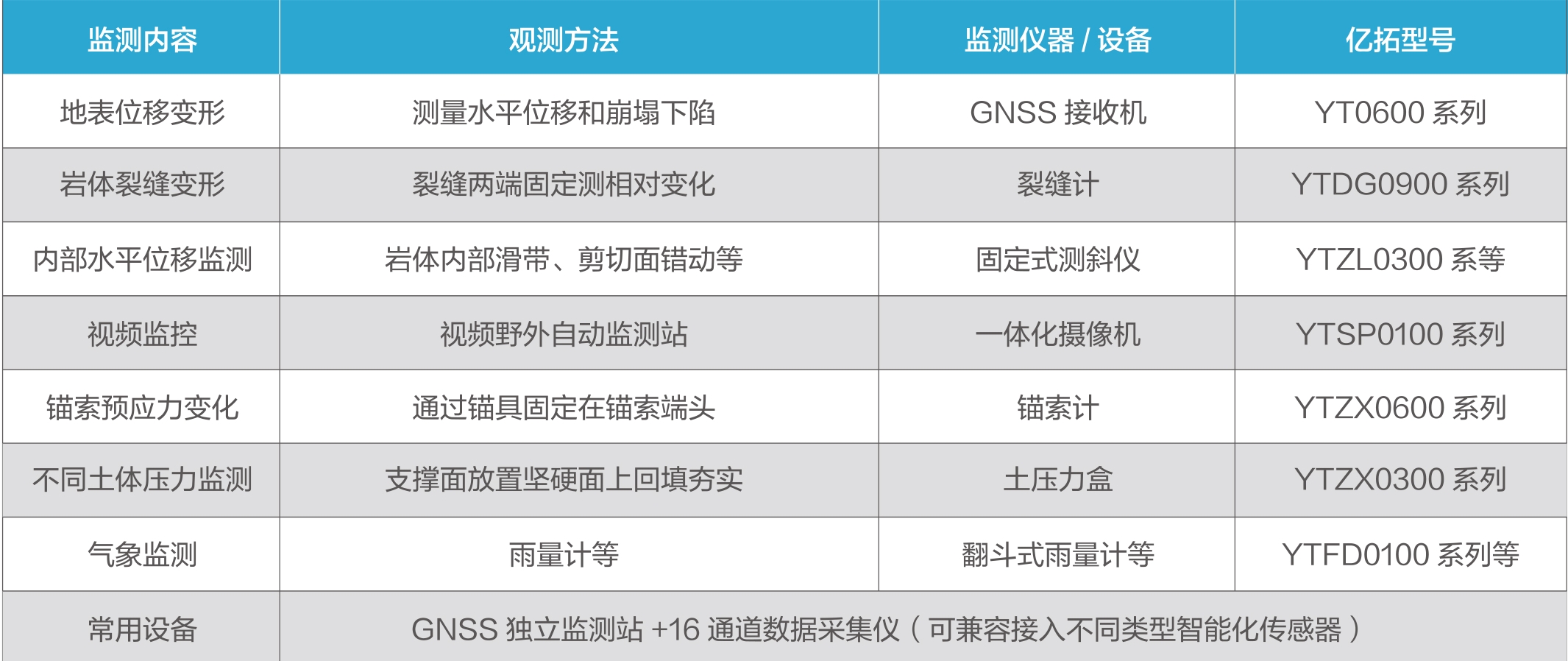

三、监测内容

(一)危岩体位移与变形监测

采用 GNSS 位移监测终端(YT-GNSS-700 系列)和全站仪,对危岩体表面进行实时监测。GNSS 位移监测终端测量精度可达毫米级,能够捕捉危岩体在外界因素影响下的微小位移变化,监测范围覆盖水平和垂直方向;全站仪则用于对重点区域进行高精度测量,补充 GNSS 监测的细节数据。通过对表面位移数据的分析,可以判断危岩体的运动趋势和稳定性。

在云南某高速公路沿线危岩体监测项目中,GNSS 位移监测终端实时监测到危岩体在连续降雨期间出现明显的水平位移,单日最大位移量达到 8 毫米。平台根据这些数据及时发出预警,交通部门迅速采取交通管制措施,避免了车辆通行时遭遇崩塌的危险。

在危岩体内部布设测斜仪(YT-CX-200 系列)和钻孔位移计,监测不同深度处的位移变化。测斜仪可以测量危岩体内部沿钻孔轴线方向的倾斜角度变化,从而计算出不同深度的位移量;钻孔位移计则能够直接测量钻孔内岩体的位移。通过深部位移监测,可以了解危岩体内部的变形情况,判断潜在滑动面的位置和发展趋势。

四川某山区危岩体监测中,测斜仪监测到在距离地表 15 米深处的岩体出现明显位移,表明该位置可能是潜在的滑动面。相关部门根据这一数据,制定了针对性的加固方案,有效阻止了危岩体的进一步变形。

使用裂缝计(YT-FL-500 系列)对危岩体及周边岩体的裂缝进行监测,测量裂缝的宽度变化和发展速率。裂缝计量程为 0-50 毫米,分辨率 0.01 毫米,能够精确捕捉裂缝的微小变化。通过对裂缝变化数据的分析,可以判断危岩体内部应力的释放情况和稳定性变化。

陕西某危岩体监测项目中,裂缝计监测到一条主要裂缝在一周内宽度从 2 毫米扩展到 8 毫米,发展速率明显加快。平台结合降雨量等数据,判断危岩体稳定性急剧下降,及时发出预警,当地政府组织受威胁群众紧急撤离,随后该危岩体发生崩塌,未造成人员伤亡。

(二)环境与诱发因素监测

布设翻斗式雨量传感器(YT-YL-400 系列),实时监测监测区域的降雨量和降雨强度。降雨量是诱发崩塌、危岩体失稳的重要因素之一,大量降雨会增加岩体的自重,降低岩体的抗剪强度,诱发灾害发生。该传感器测量范围为 0-15 毫米 / 分钟,分辨率 0.5 毫米,能够在暴雨等恶劣天气下稳定工作。

贵州某崩塌隐患点监测中,翻斗式雨量传感器监测到 24 小时内降雨量达到 200 毫米,远超该区域的临界降雨量值。平台根据这一数据,结合危岩体位移等监测数据,立即发出红色预警,相关部门迅速组织人员转移,成功避免了因崩塌可能造成的重大人员伤亡。

在危岩体周边的土体中埋入土壤水分传感器(YT-TR-300 系列),监测土壤的含水率变化。土壤含水率的增加会降低土体的强度和稳定性,进而影响危岩体的稳定性。传感器测量范围为 0-100%,精度 ±2%,能够实时反映土壤的水分状况。

甘肃某危岩体监测项目中,土壤水分传感器监测到在降雨后,危岩体周边土壤含水率迅速上升至 80% 以上。平台通过分析这些数据,发现土壤含水率与危岩体位移变化呈现明显的正相关关系,为准确预测危岩体的稳定性提供了重要依据。

安装振动传感器(YT-ZD-500 系列),监测危岩体及周边区域的振动情况,包括自然振动(如地震)和人为振动(如爆破、车辆行驶等)。振动可能会诱发危岩体失稳,通过对振动数据的监测和分析,可以评估振动对危岩体稳定性的影响。传感器测量范围为 0-10g,频率响应 0.1-500Hz,能够精确捕捉各种振动信号。

山西某矿区危岩体监测中,振动传感器监测到矿区爆破作业产生的振动对危岩体产生了明显影响,危岩体位移出现短暂的异常变化。平台及时将这一情况反馈给矿区管理部门,管理部门调整了爆破方案,降低了振动对危岩体的影响。

(三)数据采集与传输

采用 YT-ZN-1300 系列智能采集终端,该终端可接入多种类型的传感器,支持定时采集和事件触发采集两种模式,采集间隔可根据实际需求在 10 秒至 1 小时内灵活设置。终端具有强大的数据处理和存储能力,内置 128GB 存储芯片,在网络中断时可存储至少 6 个月的监测数据,待网络恢复后自动上传补传。在偏远山区的监测点,终端采用太阳能供电结合蓄电池的方式,确保在连续阴雨天气下能够正常工作 20 天以上。

青海某高原地区危岩体监测中,YT-ZN-1300 系列智能采集终端在极端低温环境下稳定运行,成功克服了高原地区电力供应不稳定和网络信号差的难题,保证了监测数据的连续采集和传输。

根据监测点的地理位置和通信条件,采用 “4G/5G+LoRa + 北斗” 的混合通信网络。在信号较好的区域,主要利用 4G/5G 网络进行数据传输,传输速度快、实时性强;在信号较弱的山区和偏远地区,通过 LoRa 网关实现数据的汇聚和远距离传输,传输距离可达 5-15 公里;在没有公共通信信号的极端环境下,启用北斗短报文功能,确保关键监测数据能够及时传输。

西藏某山区崩塌监测项目中,由于地处偏远,公共通信信号覆盖差,采用 LoRa 网络将多个监测点的数据汇聚到山腰的网关,再通过北斗短报文将数据传输至监测中心,实现了对该区域危岩体的有效监测,数据传输成功率达到 98% 以上。

(四)监测云平台

监测云平台对采集到的危岩体位移、裂缝变化、降雨量、土壤含水率、振动等多源数据进行融合处理,建立崩塌、危岩体预警模型。通过将实时监测数据与历史数据、地质资料等进行对比分析,识别危岩体的异常变化趋势,评估灾害发生的可能性和危险程度。平台还可以对数据进行可视化处理,以图表、曲线等形式直观展示数据的变化情况,方便工作人员进行分析和判断。

湖南某山区危岩体监测中,平台将危岩体位移数据与降雨量数据进行融合分析,发现当降雨量达到一定阈值时,危岩体位移速率明显加快。基于这一规律,平台能够更准确地预测危岩体的稳定性变化,为预警决策提供了有力支持。

平台具备三维可视化功能,可在电子地图上直观展示监测点的位置、危岩体的形态、实时监测数据和预警状态。通过三维模型,工作人员可以全面了解监测区域的地质情况和危岩体的分布状况。当监测数据达到预警阈值时,平台按照预警等级(蓝色、黄色、橙色、红色)通过短信、微信公众号、应急广播、声光报警等多种方式发布预警信息,明确预警区域、预警时间和防范措施,确保预警信息能够及时传递给相关部门和受威胁群众。

湖北某国道沿线危岩体监测中,平台监测到危岩体位移数据达到橙色预警阈值,立即通过多种渠道发布预警信息。当地交通部门和乡镇政府迅速响应,组织人员和车辆撤离,并对该路段进行封闭,避免了崩塌灾害造成的人员伤亡和交通中断。

四、实现功能

系统通过对实时监测数据的持续分析和处理,定期生成危岩体稳定性评估报告,量化评估危岩体的安全等级。评估报告包括危岩体的位移变化趋势、裂缝发展情况、受环境因素影响程度等内容,为管理人员提供危岩体稳定性的详细信息,以便及时采取相应的防范措施。例如,在重庆某危岩体监测项目中,系统评估发现该危岩体稳定性等级为 “预警”,相关部门及时组织进行加固处理,有效防止了灾害的发生。

当监测数据达到预警阈值时,系统能够快速发出预警信息,并自动与应急指挥平台、当地政府、交通部门等相关单位实现联动。平台推送的预警信息包括灾害可能发生的时间、地点、影响范围和建议采取的应急措施等内容,协助相关部门迅速启动应急响应预案,组织人员疏散、交通管制、物资调配等应急处置工作。在一次突发的危岩体崩塌预警中,系统与当地应急部门紧密配合,在 1 小时内完成了受威胁区域群众的转移工作,避免了人员伤亡。

基于长期的监测数据和历史灾害情况,系统可以对监测区域的崩塌、危岩体灾害风险进行评估,划分不同的风险等级区域。根据风险区划结果,为当地政府制定防灾减灾规划、工程治理方案提供科学依据,合理布局防灾减灾工程和应急避难场所,提高区域的防灾减灾能力。例如,在四川某县的灾害风险评估中,系统划定了多个高风险区域,当地政府据此制定了针对性的搬迁和治理计划,有效降低了灾害风险。

平台支持与地质、气象、交通、应急等多个部门进行数据共享和交换,打破信息壁垒,实现数据的高效利用。通过对监测数据的深入分析和挖掘,为相关部门制定崩塌、危岩体灾害防治政策、科研研究、工程设计等提供科学的决策支持。例如,科研机构可以利用平台的历史数据开展崩塌机理研究,为提高灾害预警的准确性提供理论依据。

五.平台监测系统细节展示