湖南亿测物联有限公司在高层建筑、危房、文物监测方面的解决方案

一、项目监测背景

高层建筑、危房及文物建筑作为城市空间与历史文化的重要组成部分,其结构安全与完整性直接关系到人民生命财产安全和文化遗产传承。高层建筑因高度大、结构复杂,长期受风力荷载、地震作用、温度应力及基础沉降影响,易出现结构变形、构件疲劳等隐患;危房多为老旧建筑,受材料老化、结构损伤累积等因素影响,存在坍塌风险,威胁居住者安全;文物建筑因历史久远、建造工艺特殊,且受自然环境(如温湿度、降水)和人为活动影响,易发生微变形、风化等问题,其不可再生性对监测精度提出极高要求。

传统监测方式依赖人工巡检和定期检测,存在实时性差、数据零散、难以捕捉瞬时变化等局限。随着城市化进程加快与文化遗产保护意识提升,亟需构建自动化、高精度的监测系统。湖南亿测物联结合三类建筑的结构特性,推出针对性监测解决方案,实现安全风险的早发现、早处置。

二、方案概述

湖南亿测物联的监测解决方案融合高精度传感技术、无线传输网络、结构健康评估算法及云端管理平台,构建 “全域感知 - 智能传输 - 动态分析 - 分级预警” 的一体化监测体系。

针对高层建筑、危房、文物建筑的差异化需求,通过在关键结构部位(如梁柱节点、基础、墙体、屋顶等)布设多类型传感器,实时采集位移变形、应力应变、裂缝发展、环境参数等关键数据。数据经智能采集终端处理后,通过 “4G/5G+LoRa + 北斗” 混合通信网络传输至云端平台,平台依托专属分析模型评估结构安全状态,当数据超限时自动触发预警,为管理部门提供精准决策依据,实现三类建筑全生命周期的智能化安全管理。

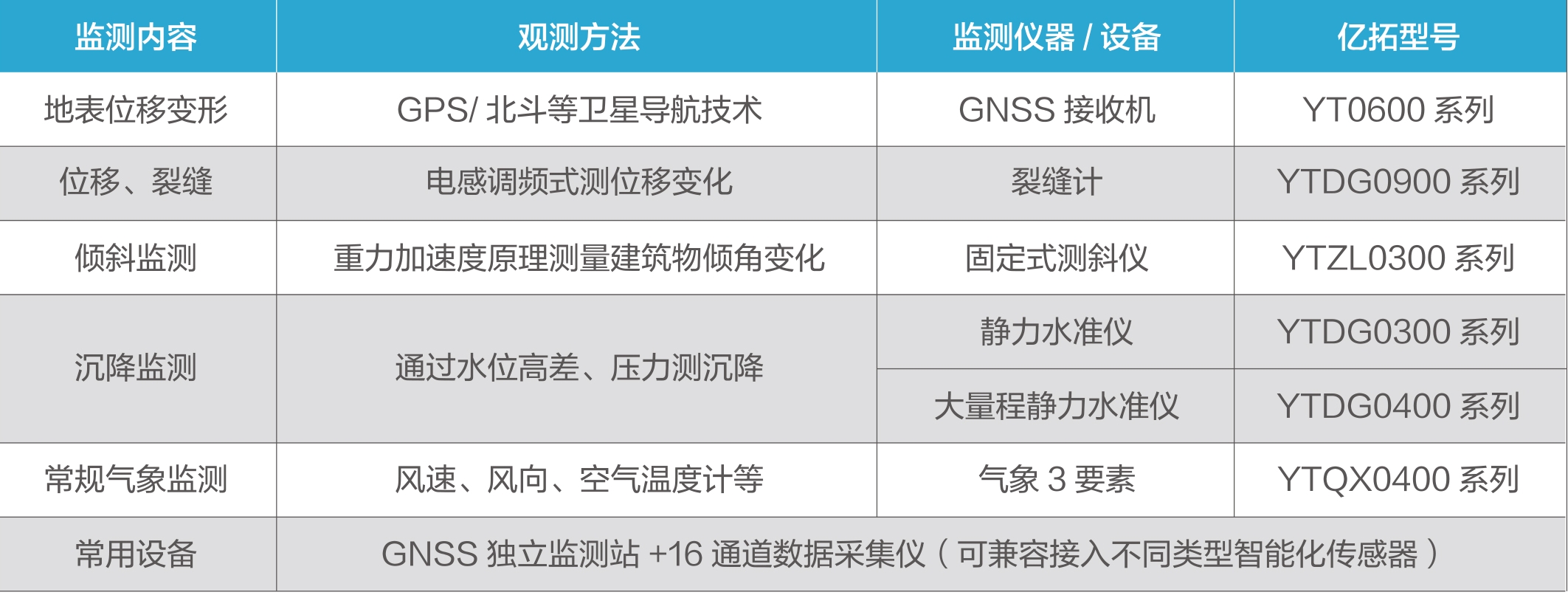

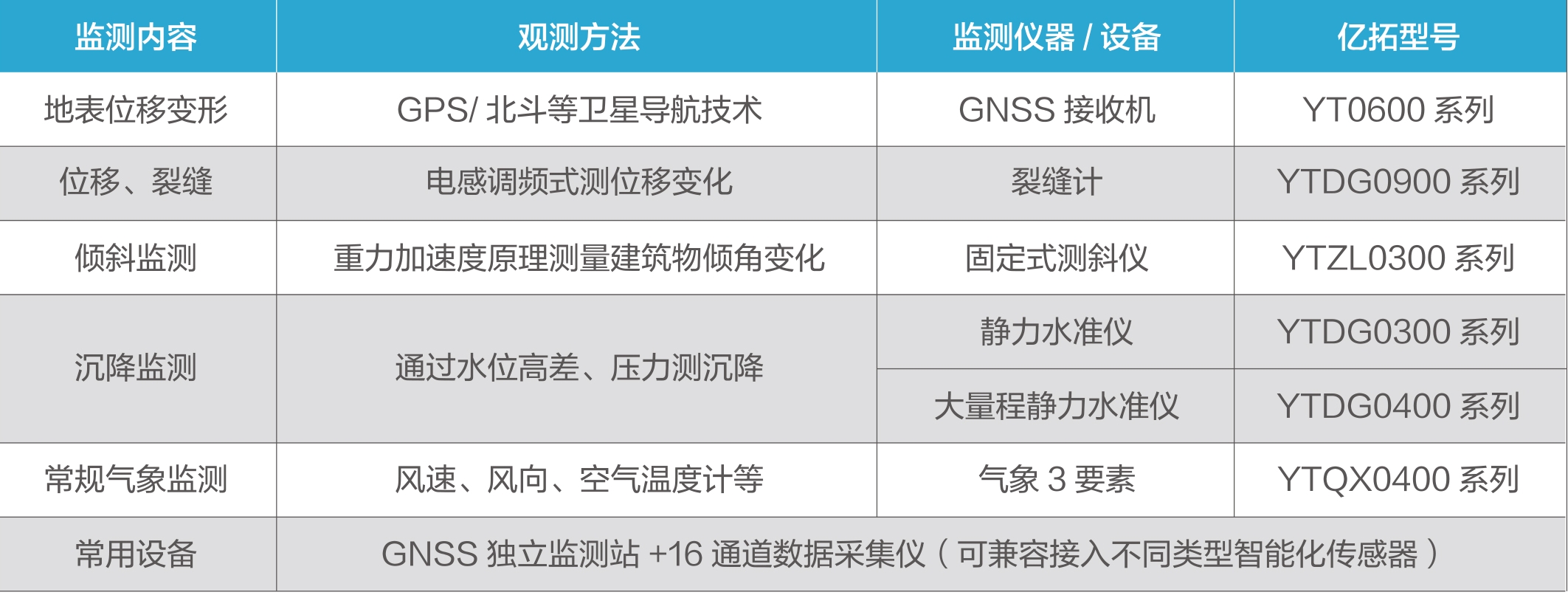

三、监测内容

(一)结构变形与稳定性监测

高层建筑采用北斗定位终端(YT-BD-600 系列)和静力水准仪,监测顶点水平位移(精度 ±1mm)、基础沉降(分辨率 0.01mm),捕捉风力或地震引发的动态变形;危房使用全站仪与沉降观测标,测量墙体不均匀沉降(精度 ±0.5mm)及整体倾斜角度(量程 ±5°);文物建筑部署微型测斜仪(YT-CX-100 系列),监测细微沉降(分辨率 0.001mm),避免对古建筑外观的破坏。

在长沙某 300 米超高层写字楼监测中,北斗终端实时捕捉到台风期间顶点水平位移达 35mm,结合振动数据评估结构抗风安全性,平台及时推送预警,管理方临时关闭顶层观光区,保障人员安全。湘西某清代民居(危房)监测中,沉降观测标记录到东墙月沉降量达 8mm,结合倾斜数据判断存在坍塌风险,推动紧急加固工程实施。

危房与文物建筑重点布设裂缝计(YT-FL-400 系列),监测墙体、梁柱裂缝宽度(量程 0-10mm,分辨率 0.01mm)及发展速率;高层建筑在钢构件节点安装光纤应变计(YT-GX-300 系列),测量应力变化(量程 ±2000με,精度 ±1με),评估结构疲劳状态。

岳阳楼文物监测项目中,裂缝计监测到主楼西侧墙体裂缝 3 个月内从 0.2mm 扩展至 0.8mm,结合温湿度数据发现与季节性温差相关,管理方采取温控措施后裂缝稳定。某高层钢结构酒店监测中,应变计捕捉到顶层钢梁在暴雪荷载下应力峰值达 180MPa,平台分析后建议临时限载,避免结构过载。

(二)环境与荷载参数监测

文物建筑部署温湿度传感器(YT-WS-200 系列),控制监测环境温湿度(温度量程 - 20℃-60℃,湿度量程 0-100% RH,精度 ±2%),预防木材腐朽、壁画霉变;高层建筑安装风速风向仪(YT-FX-500 系列),测量瞬时风速(0-60m/s,精度 ±0.3m/s),评估风荷载对结构的影响。

凤凰古城某吊脚楼文物监测中,温湿度传感器记录到雨季室内湿度持续超 85%,平台联动除湿设备自动调节,使湿度控制在 60%-70%,有效保护了木质结构。武汉某超高层住宅楼监测中,风速仪在雷暴天气监测到瞬时风速达 28m/s,平台结合结构振动数据,提前 1 小时推送门窗关闭预警。

高层建筑使用振动传感器(YT-ZD-400 系列),测量结构自振频率(0.1-50Hz)及加速度响应,识别共振风险;危房通过荷载传感器监测附加荷载(如堆载、临时建筑),避免超出结构承载限值。

上海某高层商业综合体监测中,振动传感器捕捉到地下车库车流引发的结构共振,频率与主楼固有频率接近,平台建议调整车流限行时段,消除共振隐患。郑州某城中村危房监测中,荷载传感器发现租户在楼顶堆放杂物超 500kg/m²,及时预警后清除荷载,避免屋顶坍塌。

(三)数据采集与传输

采用 YT-ZN-1200 系列终端,支持多类型传感器接入(最多 64 路),适配三类建筑的混合监测需求。终端具备低功耗设计(待机电流≤10mA),文物监测场景可采用隐蔽式安装(如嵌入墙体、伪装成构件装饰);危房监测终端支持太阳能供电,在无市电区域续航达 3 个月;高层建筑终端采样频率可调(1-100Hz),满足动态振动监测需求。

西安某唐代古塔监测中,隐蔽安装的终端在不破坏塔身外观的前提下,连续采集 3 年微变形数据,存储容量达 128GB,保障历史数据完整追溯。

高层建筑及城区建筑优先采用 4G/5G 网络(传输速率≥1Mbps),实现实时数据回传;偏远地区危房使用 LoRa 网关(传输距离 5-10km),降低部署成本;文物建筑若位于信号盲区(如山区石窟),启用北斗短报文(单次传输≤1000 字节),保障关键数据不丢失。

敦煌某石窟群监测中,LoRa 网络将 10 个洞窟的环境数据汇聚至山脚基站,再通过北斗传回市区平台,解决了沙漠地区信号覆盖难题,数据传输成功率达 99.8%。

(四)监测云平台

平台针对三类建筑构建专属评估模型:高层建筑模型融合位移、振动与风荷载数据,评估抗风抗震性能;危房模型通过裂缝、沉降数据计算结构安全系数(如《危险房屋鉴定标准》JGJ125);文物模型结合微变形与环境参数,预测风化速率。

北京某明清王府监测中,平台将墙体微变形(0.02mm / 年)与年温差数据关联分析,发现变形与温度周期变化高度吻合,为制定冬季保温保护方案提供依据。

平台支持三维模型可视化(如 BIM 模型导入),直观展示监测点分布与实时数据。预警分级如下:蓝色(轻微偏差)、黄色(需关注)、橙色(局部隐患)、红色(紧急风险),通过短信、APP、声光报警等方式推送,附带处置建议(如 “限制荷载”“临时疏散”“抢险加固”)。

广州某 20 层危房监测中,平台发现东单元沉降速率突增至 3mm / 天(橙色预警),立即推送至街道办,24 小时内完成 36 户居民转移,3 天后该单元墙体出现贯通裂缝,避免了伤亡事故。

四、实现功能

系统定期生成三类建筑的安全评估报告:高层建筑输出抗风等级、抗震性能评分;危房明确危险等级(A/B/C/D 级)及需加固部位;文物建筑提供结构稳定性与风化风险评估。例如,在苏州某古塔监测中,系统评估其西北侧塔基沉降风险达 “橙色”,推动针对性注浆加固工程,延长了古塔寿命。

预警信息触发后,系统联动多方主体:高层建筑预警同步至物业与住建部门,协调临时限行或检修;危房预警推送至社区与应急部门,协助居民转移;文物预警对接文保单位,启动抢险保护预案。在成都某民国公馆(危房)预警中,系统联动社区 1 小时内完成人员撤离,随后房屋部分坍塌,无人员伤亡。

基于长期监测数据,为三类建筑提供规划建议:高层建筑优化运维周期(如 5 年一次钢结构防腐);危房明确维修加固方案(如增设圈梁、托换基础);文物建筑制定环境调控策略(如石窟温湿度恒定控制)。杭州某南宋城墙监测数据,为城墙修复工程提供了精确的结构变形基准,确保修复后历史风貌与结构安全统一。

平台支持与住建、文物、应急等部门数据共享:向住建部门提供建筑安全数据库,辅助城市更新规划;向文保单位开放文物监测数据,支撑科研课题(如古建筑材料老化研究);向应急部门推送危房分布与风险地图,优化救援资源配置。在南京,该平台数据助力全市 100 栋历史建筑完成 “一楼一策” 保护方案编制。

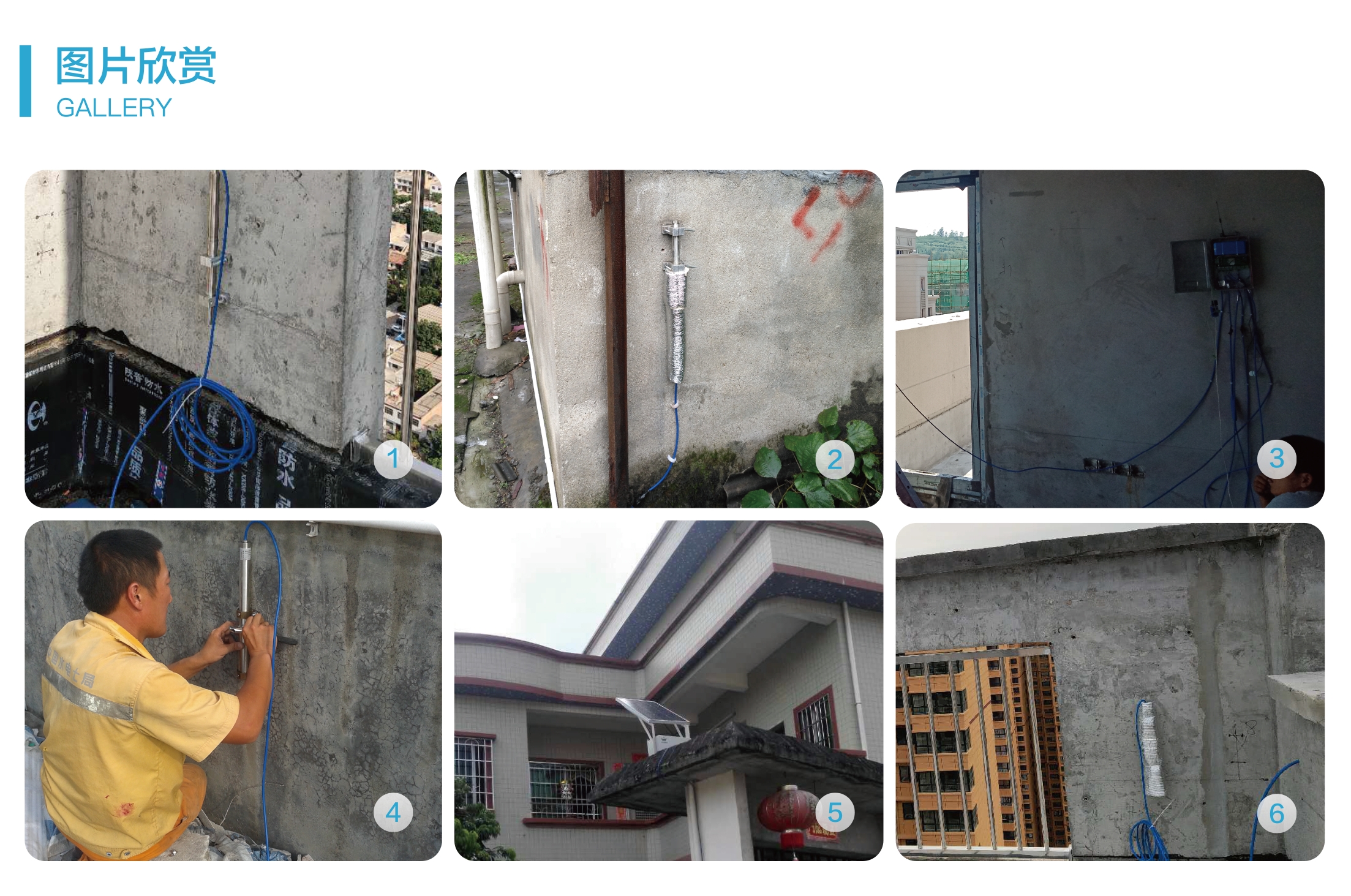

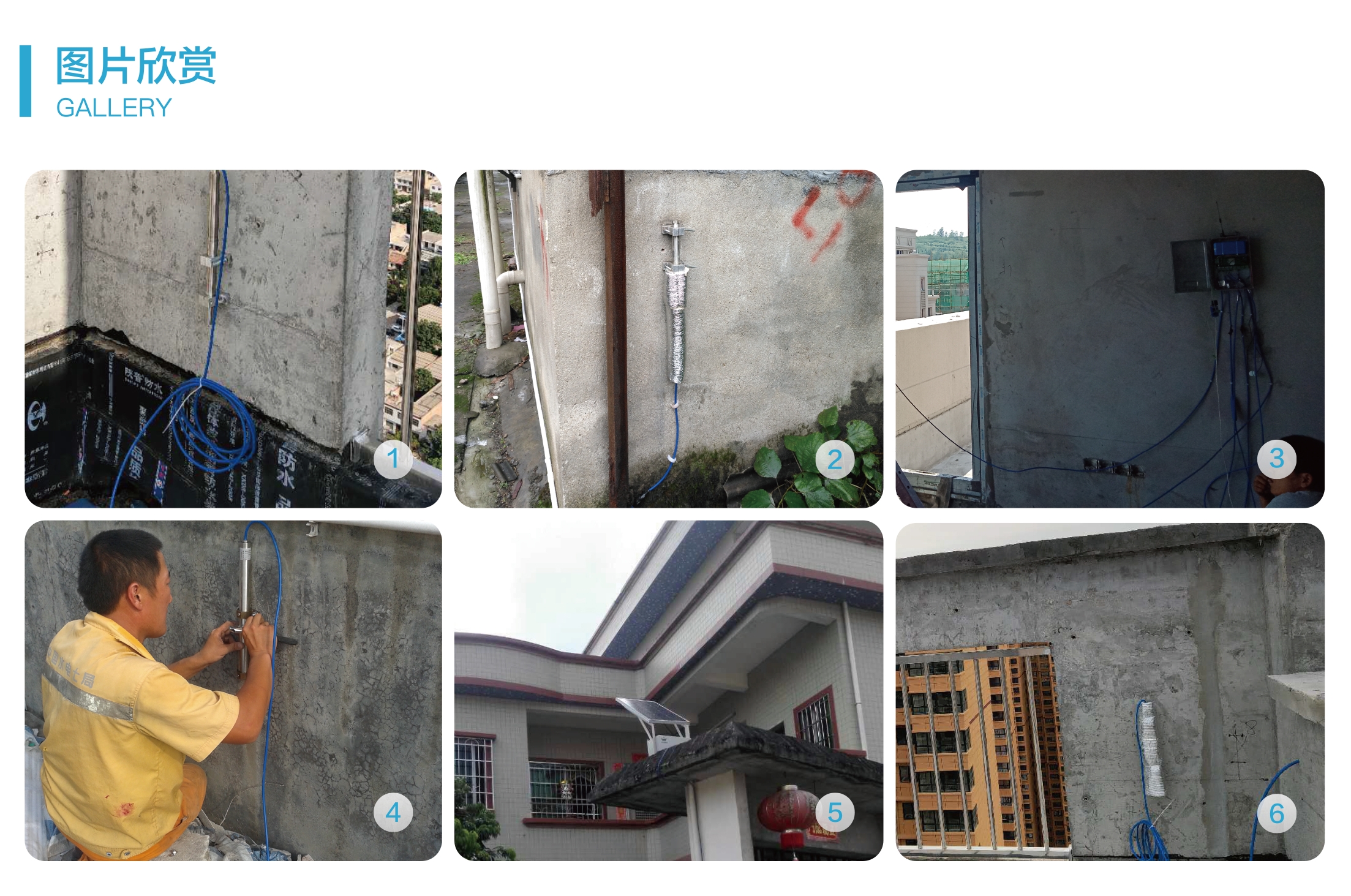

五.平台监测系统例图展示